日本刀剣保存会本部 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-2日和ビルディング6F

(審査ご希望の方は本部へご送付ください。)

日本刀剣保存会事務局 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町 1-32

TEL 06-6777-2517

日本刀剣保存会本部 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-2日和ビルディング6F

(審査ご希望の方は本部へご送付ください。)

日本刀剣保存会事務局 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町 1-32

TEL 06-6777-2517

日本刀剣保存会は、明治43年春に高瀬羽皐(たかせ・うこう)が、東京都羽沢文庫にて、「刀剣と歴史」を発行したのが始まりです。そして、大正元年10月に、日本刀の保存及びその研究を目的とし日本刀剣保存会を創立しました。途中戦争による中断がありましたが、昭和29年5月に近藤鶴堂により復刊され昭和37年3月に常任幹事の吉川賢太郎(皎園)のもとへ本部を移転し現在に至っております。

関西支部では定期的な研究会を開催し、支部会員の相互親睦はもとより、地域活動を通して地域の人々の知識向上に寄与しています。 詳細は、関西支部事務局(Tel.06-6777-2517)までお問合せください。

A 「銃砲刀剣類登録証」が付いているときは、発行した都道府県の教育委員会に「所有者変更届出書」を送付し、名義変更をして下さい。もし「銃砲刀剣類登録証」が付いていないきは、最寄の警察署に刀剣を持参し、「刀剣類発見届出済書」を交付手続きをして下さい。

日本刀を保存するには、まず錆させないことです。そのためには半年に一度は手入れをして下さい。

刀の保管は湿度の低いところで、刀を横にして、出来れば刃を上にして刀掛けに掛けた状態で保管して下さい。ただし樟脳、ナフタリンは錆の原因になりますので、注意願います。 拵え(鞘)の保管は乾燥しすぎに注意して下さい。 保管場所はある程度の湿度が必要です。極力刀とは別保管することをお勧めいたします。

刀が錆てしまったら、素人手入れなどぜずにまず日本刀剣保存会にご相談下さい。

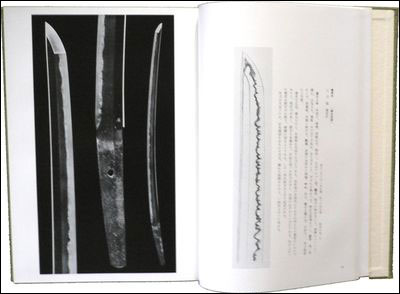

日本刀の鑑定は室町時代末に本阿弥光徳の鑑識から始まったと伝えらています。本阿弥家は時の将軍家や大名家に仕え、江戸時代には、徳川幕府公認の折り紙を発行していました。その間に培われた知識が集大成され、今日の鑑定の基礎となっています。刀が在銘であれば、銘の真贋を判断し、無銘の場合には、時代、国、流派から作者を絞り込み、より妥当性のある作者に極めます。

・日本刀剣保存会で発行する機関誌「刀剣と歴史」(年 4 回)の配布

・日本刀剣保存会主催の鑑定会等への参加

・会員の所有する刀剣等の鑑定

・その他刀剣に関するご相談

| 会員種別 | 入会金 | 年会費 |

|---|---|---|

| 一般会員 | 2,000円 | 8,000円 |

| 評議員 | 20,000円 |

お問い合わせ

日本刀剣保存会事務局

〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町 1-32

TEL 06-6777-2517

Membership Application 入会書類(wordファイル 16kb)

優秀刀図録 壱

本部審査会

日時

毎月第2日曜日

場所

日本刀剣保存会本部

〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町9-2 日和ビルディング6F

(審査ご希望の方はこちらへご送付ください)

連絡先

TEL 06-6777-2517

審査料

刀一振り、拵え一式8千円 装剣具一点6千円

合格の場合

折紙料1万2千円 審定書折紙の場合7千円 返送手数料は着払い

審査受付は前々日の金曜日まで、返却は翌日の月曜日、午前中から開始しますが混乱を避ける為電話でご確認頂けますと幸いです。

本部研究会

日時

毎月第2土曜日午後5時30分より (ただし8月は休会)

場所

東医健保会館5階会議室 (東京都新宿区南元町4番地)JR信濃町駅 徒歩5分

会費

2千円(ただし初回来場者は無料)

関西支部研究会

毎月支部研究会を、第4日曜日(8月、12月以外)の午後1時より生国魂神社参集殿2階(大阪市天王寺区生玉町)で開催しております。 詳細は、関西支部事務局(Tel.06-6777-2517)までお問合せください。

研ぎ師

川上陽一郎

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田2-35-12

モーゼズ・ベッセラ

http://www.nihontoantiques.com/

ヘンドリッキ・リンデラウフ

〒252-0311 神奈川県相模原市南区東林間6-2-26-2

國上 涼

〒981-1244 宮城県名取市那智が丘5-8-8

鞘師

水野美行

〒160-0002 東京都新宿区坂町18

03-3353-8810

白銀師

菅原静雄

〒175-0092 東京都板橋区赤塚5-27-20

03-3939-3439

刀匠

真鍋純平

〒679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野393-1

0795-32-3976

小澤茂範

〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町𠮷田島4270

柄師

高鳥天真